すべての新着情報

-

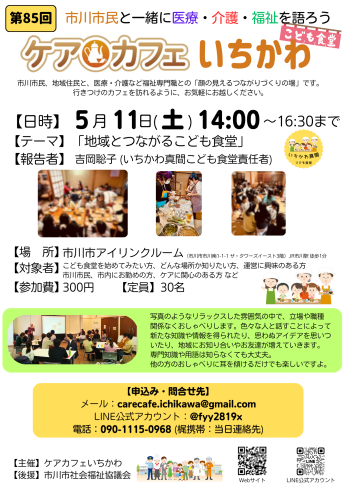

イベント公開日:2024年04月19日ケアカフェいちかわ#85 「地域とつながるこども食堂」

イベント公開日:2024年04月19日ケアカフェいちかわ#85 「地域とつながるこども食堂」開催日:2024年05月11日(土)

開催時間:14:00-16:30

【ケアカフェいちかわ#85】

【テーマ】 地域とつながるこども食堂」

●こども食堂を始めてみたい...生活支援・社会参加情報サイト「いちかわ支え合いネット」 -

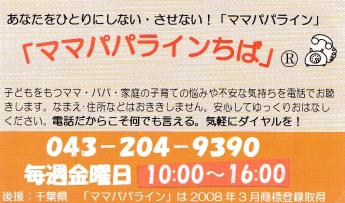

イベント公開日:2024年04月19日ママパパラインちば

イベント公開日:2024年04月19日ママパパラインちば開催日:毎週金曜日

開催時間:10:00~16:00

「ママパパラインちば」は、養育者の方の電話相談です。

043-204-9390 毎週金曜日10:00...生活支援・社会参加情報サイト「いちかわ支え合いネット」 -

お知らせ公開日:2024年04月19日[もこもこ・こどもセンター]5月の予定

お知らせ公開日:2024年04月19日[もこもこ・こどもセンター]5月の予定温もりのある木のおもちゃやステキな絵本などお子さんとのんびり過ごせるところです。

子育てを応援するス...昭和学院もこもこ・こどもセンター -

お知らせ公開日:2024年04月19日妙典保育園地域子育て支援センター2024年度5月の予定表

お知らせ公開日:2024年04月19日妙典保育園地域子育て支援センター2024年度5月の予定表妙典保育園地域子育て支援センター5月の予定表です。

15日に移動動物園があります。予約制です。

おひ...妙典保育園地域子育て支援センター -

お知らせ公開日:2024年04月19日【シーガルこどもセンター】令和6年度5月のおたより

お知らせ公開日:2024年04月19日【シーガルこどもセンター】令和6年度5月のおたよりシーガルこどもセンターの5月のおたよりと予定表をお知らせします。

今月は、きめこみアート体験やパパサ...シーガル・こどもセンター -

お知らせ公開日:2024年04月19日新井みつばちっこ 5月開催のお知らせ

お知らせ公開日:2024年04月19日新井みつばちっこ 5月開催のお知らせ0~1歳くらいの赤ちゃんとママ遊びに来ませんか。

子育ての毎日にホットひと息。

嬉しかったこと。心配...NPO法人 親そだちネットワーク ビジー・ビー

イベントカレンダー

地図から探す

地域から情報を絞り込んで表示します。

イベント

-

知ろう、学ぼう

公開日:2024年04月19日ケアカフェいちかわ#85 「地域とつながるこども食堂」

公開日:2024年04月19日ケアカフェいちかわ#85 「地域とつながるこども食堂」開催日:2024年05月11日(土)

開催時間:14:00-16:30

【ケアカフェいちかわ#85】

【テーマ】 地域とつながるこども食堂」

●こども食堂を始めてみたい...生活支援・社会参加情報サイト「いちかわ支え合いネット」 -

その他

公開日:2024年04月19日ママパパラインちば

公開日:2024年04月19日ママパパラインちば開催日:毎週金曜日

開催時間:10:00~16:00

「ママパパラインちば」は、養育者の方の電話相談です。

043-204-9390 毎週金曜日10:00...生活支援・社会参加情報サイト「いちかわ支え合いネット」 -

遊ぼう、楽しもう

公開日:2024年04月18日絵の具は使いほーだい!五感と好奇心を刺激するインクルーシブアート教室

公開日:2024年04月18日絵の具は使いほーだい!五感と好奇心を刺激するインクルーシブアート教室開催日:2024年05月25日(土)

開催時間:11:00-12:00

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

思いっきりつくろう!

「考え、みつけ、つくる」たのしさ...こどもアートワークショップTOAL -

遊ぼう、楽しもう

公開日:2024年04月18日みんなであそぼう センター

公開日:2024年04月18日みんなであそぼう センター開催日:2024年05月07日(火)

開催時間:10:30~11:40

広い公園でのびのび一緒に遊びましょう。

簡単な工作や、親子ふれあいわらべうたや体操をします。さかえ・こどもセンター -

知ろう、学ぼう

公開日:2024年04月18日発育測定

公開日:2024年04月18日発育測定開催日:2024年05月17日(金)

開催時間:13:30~15:00

園の看護師が身長・体重を測ります。さかえ・こどもセンター -

遊ぼう、楽しもう

公開日:2024年04月18日親子リラックスヨガ

公開日:2024年04月18日親子リラックスヨガ開催日:2024年05月10日(金)

開催時間:13:30~15:00

親子で心も体もリフレッシュ

ヨガは45分間。

コロナの折、個人用ヨガマットかバスタオル持参。さかえ・こどもセンター

お知らせ

-

団体からのお知らせ公開日:2024年04月19日新井みつばちっこ 5月開催のお知らせ

団体からのお知らせ公開日:2024年04月19日新井みつばちっこ 5月開催のお知らせ0~1歳くらいの赤ちゃんとママ遊びに来ませんか。

子育ての毎日にホットひと息。

嬉しかったこと。心配...NPO法人 親そだちネットワーク ビジー・ビー -

団体からのお知らせ公開日:2024年04月19日[もこもこ・こどもセンター]5月の予定

団体からのお知らせ公開日:2024年04月19日[もこもこ・こどもセンター]5月の予定温もりのある木のおもちゃやステキな絵本などお子さんとのんびり過ごせるところです。

子育てを応援するス...昭和学院もこもこ・こどもセンター -

団体からのお知らせ公開日:2024年04月19日【シーガルこどもセンター】令和6年度5月のおたより

団体からのお知らせ公開日:2024年04月19日【シーガルこどもセンター】令和6年度5月のおたよりシーガルこどもセンターの5月のおたよりと予定表をお知らせします。

今月は、きめこみアート体験やパパサ...シーガル・こどもセンター -

団体からのお知らせ公開日:2024年04月19日妙典保育園地域子育て支援センター2024年度5月の予定表

団体からのお知らせ公開日:2024年04月19日妙典保育園地域子育て支援センター2024年度5月の予定表妙典保育園地域子育て支援センター5月の予定表です。

15日に移動動物園があります。予約制です。

おひ...妙典保育園地域子育て支援センター -

団体からのお知らせ公開日:2024年04月18日【さかえ・こどもセンター】2024年 5月の予定

団体からのお知らせ公開日:2024年04月18日【さかえ・こどもセンター】2024年 5月の予定さかえ・こどもセンターの5月の予定表です。

園庭でどろんこ・砂遊びもできます。

お気軽にお問い合わせ...さかえ・こどもセンター -

団体からのお知らせ公開日:2024年04月11日わたぐもこどもセンターだより 5月号

団体からのお知らせ公開日:2024年04月11日わたぐもこどもセンターだより 5月号・5月16日(木)

保健師さんが来所します。

「夏の過ごし方」や育児相談、発育計測を行います。

...わたぐも・こどもセンター

活動紹介

-

遊ぼう、楽しもう

公開日:2024年03月05日for me Café

公開日:2024年03月05日for me Café2024年、【暮らしのてらす】から【for me Labo】に名前が変わりました

コンセプトは変わら...for me Labo -

その他

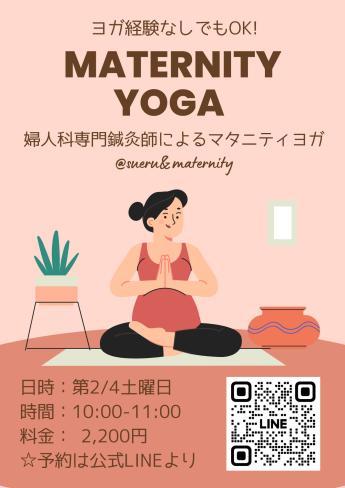

公開日:2024年02月15日マタニティヨガ

公開日:2024年02月15日マタニティヨガヨガ経験がなくてもOK!

婦人科専門女性鍼灸師がお伝えするマタニティヨガレッスンです。

少人数制でヨ...はり灸sueru&YOGA -

遊ぼう、楽しもう

公開日:2023年11月29日ベイビーセンターのごあんない

公開日:2023年11月29日ベイビーセンターのごあんないみどりようちえんでは、令和4年4月に妊婦さんから未就学のお子様を対象とした専用施設「ベイビーセンター...

学校法人けや木学園 みどりようちえん+キッズガーデン+ベイビーセンター -

交流、お友達づくり

公開日:2023年10月31日暮らしのてらす

公開日:2023年10月31日暮らしのてらす2021年よりオンライン中心で、子育て中の方の応援団として活動をしてきましたが、

'23年7月に念願...for me Labo -

知ろう、学ぼう

公開日:2023年09月27日より良い親子関係づくりのコミュニケーションを身につける

公開日:2023年09月27日より良い親子関係づくりのコミュニケーションを身につける私達、なのはな「親業の会」は、自分で考える子ども、協調性のある子どもに育てるための親の声かけのコツを...

なのはな「親業の会」 -

遊ぼう、楽しもう

公開日:2023年03月31日ベイビーセンターのごあんない学校法人けや木学園 みどりようちえん+キッズガーデン+ベイビーセンター

公開日:2023年03月31日ベイビーセンターのごあんない学校法人けや木学園 みどりようちえん+キッズガーデン+ベイビーセンター